前幾天帶孩子們到桃園看花燈,回程在機捷上一個媽媽反饋給我,她陪孩子練習直笛的過程,翻閱我給她的國外教材跟台灣教材的比對,她的終於知道什麼叫做看見孩子的困難點。

她指著我給她的教材跟孩子講:「不是你不會,是你適合學習模式不同。」

這個女孩剛來工作室的時候是完全不講話,後來一步一步的破關,變得開朗起來,我直接跟他聊天,引導她思考「教材的方式有很多種,最重要的是編寫的思考跟立場不同。」

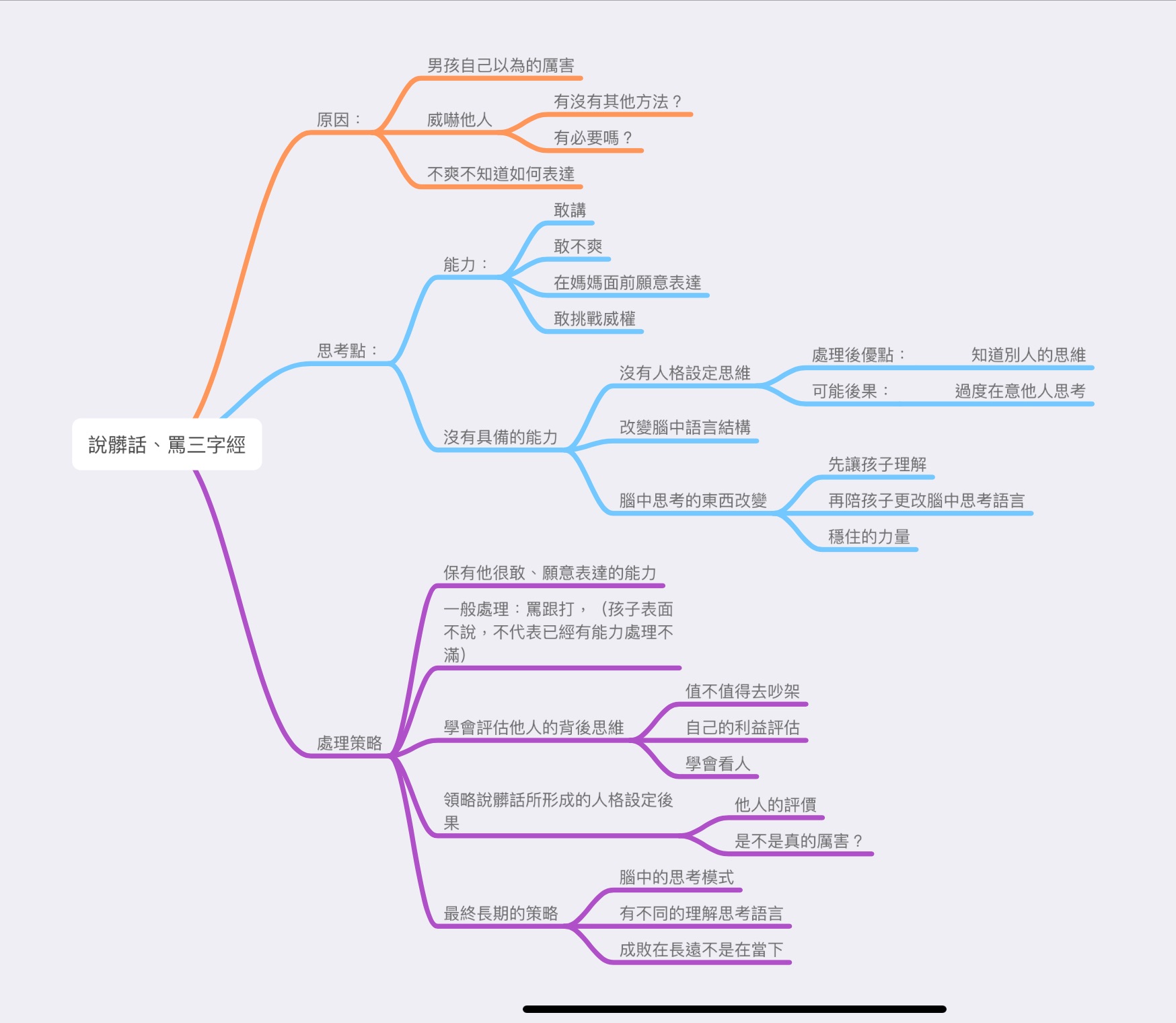

台灣是所謂的知識導向,你應該要知道這件事,你應該要知道這個東西的標準答案,所以你們會寫很多的考卷、背很多的註釋,連吹直直笛也是一樣,「全部的孩子都要學會會這一首歌」

可是媽媽給你看的教材,首先教你如何看節拍,然後來分辨不同的心情有不同的力道、節拍,他教你欣賞音樂,也教你學會用音樂表達心情跟思維,我簡單帶了她一些不同音樂的表達遊戲。

結果這個以前都不說話的女孩,從不懷疑別人、教學模式的孩子問我:「那國際學校的教學方式又是怎麼樣呢?」

我超開心的,這個孩子已經從「大家都應該這樣做」,跳出來變成「每個人的做法不同」

我回答她:「台灣的國際學校我不清楚,但是我走訪的幾個國外國際學校,也是教你如何使用樂器、使用音樂的思維,然後最後引導創作,甚至引導你去看懂創作者可以在媒體經營中有不同的收益飛輪,當然也有走古典音樂的部分。」

今天早上,我聽到一對兄弟沒有能力聘請律師,後來用AI反覆詢問跟討論中,寫了專業的起訴書,再經由幾百次的討論去預測所有審判過程可能的答辯,非常有趣。

後來跟兒子在談這件事情的時候,我們聊到,目前的教育體制,有的還是知識性,也就是你一定要知道什麼,可是這些已經AI可以取代。

可是有些地方,已經是給你專案,讓你自己去搜尋資料、討論、分析判別、給出解決答案,而不是照著老師給的方向走,重點就是這些能力。

這是以「決策與解決取向」,建立孩子能力取向

兒子問我還有哪一種方式?

我回答他:「意義取向,例如讀歷史,不是背發生什麼事?在哪時候發生的,而是,給你所有那個環境的背景資料,讓你自己去思考,你會不會做同樣的選擇?為什麼事情會這樣發展下去?而這個思考過程,會讓你享受歷史的本質上可以練習決策過程的意義。」

小學六年級的兒子開心的說:「就是你幫我挑選一起共讀的書,可是這有一個後遺症,就是讀不下沒意義的內容、討厭無意義的操作。」

我回答:「不是為了考試,而是找出知識本身的意義、生活的意義,人生才會往前,而不是痛苦的。」

孩子上學之後,我一直在思考這兩個孩子的疑問,會不會我們被灌輸知識性的大腦,已經負荷不了快速推演孩子的疑惑與困擾?

一個知識進的絕對價值大人,面對這樣的孩子,難怪會用盡所有功課的方法,讓孩子閉嘴..